6月の第二週、オペラハウスでカール・オルフの「カルミナ・ブラーナ」を唄いました。

カルミナ・ブラーナ(ラテン語: Carmina

Burana)という曲については、今まで全く知らなかったのですが、それはそれは大変な曲でした。

これまで半年間練習を続けてきましたが、演奏の前の週からはそのまとめで;

日曜日に合唱の最終練習;

月曜日と火曜日がオケ合わせ、

水曜日と木曜日の二夜連続で本番。

という訳で、一週間でとことん疲れ果てました。

カルミナ・ブラーナは、19世紀初めにドイツ南部、バイエルンにあるベネディクト会のボイエルン修道院(ベネディクトボイエルン:

Benediktbeuern)で発見された詩歌集に基づいて、カール・オルフ(1982年に没)が作曲した世俗カンタータです。

1803年、ボイエルン修道院が国有化されることになり、調査が行われた際、図書室から古い歌を集めた写本が発見されました。その中の歌は約300編にのぼり、ラテン語、古イタリア語、中高ドイツ語、古フランス語などで書かれており、歌詞の内容は若者の怒りや恋愛の歌、酒や性、パロディなどの世俗的なものが多くて、おおよそ宗教的なものとは思われませんでした。 おそらくこの修道院を訪れた学生や修道僧たちによって書かれたものと考えられています。

その歌詞は、

おお運命の女神よ、移ろう月の如く

汝は常に満ち欠けを繰り返す。情け容赦無い忌むべき世界。感情のおもむくがままに。

競争 貧困 権力 氷の如く溶けていく

破滅 粗暴 虚無 揺れ動き 定まることなし

恩恵なきままに消え行くのみ

影に潜みベールに覆われ、重く圧し掛かり来る

汝の邪なる戯れに、今や顕わなる背後を晒すのみ

繁栄と美徳は我が身には遠く、運命の為せる業にただ従うのみ

今こそ弦を鳴らせ! 幸運により刺客は滅ぼされん

皆で哀歌を歌い上げるのだ!

といった具合で、実に世俗的です。

この曲は、舞台形式によるカンタータで、『楽器群と魔術的な場面を伴って歌われる、独唱と合唱の為の世俗的歌曲』という副題が付いています。オルフはこの詩歌集から24曲を選んで、混声合唱、少年合唱、ソプラノ・テノール・バリトンのソリスト、オーケストラという大規模な編成で作曲しました。酒や男女の睦み合いなどを歌った詞に、シンプルな和音及び強烈なリズムを付けたのが特徴で、20世紀を代表する楽曲です。歌詞はラテン語です。

「修道院で発見された詩歌集を基にしている」、という事から想像される、いわゆる「美しい宗教曲」では有りません。楽友会で親しんだ、パレストリーナやモーツアルト、シューベルトやフォーレのレクイエムやミサ曲のように、「ああ、これを聴きながら天国へ行きたいなあ」と思うようなものでは全くありません。

音は高いし、早口ラテン語で言葉を追っかけるのがそれはそれは大変。 さらに、小節ごとに2拍子、3拍子、4拍子、6拍子などと様変わりするので、一寸指揮を見失うと迷子になる、と言う具合で、ホント往生しました。

テレビでは、『相棒 season5』『SP

警視庁警備部警護課第四係』『安楽椅子探偵』シリーズなど、映画では、『エクスカリバー_(1981年)』の決戦シーンや『忠臣蔵外伝

四谷怪談』などでの、オープニングテーマ、エンディングテーマとして、いずれも「おどろおどろしい」効果を狙ったものとして使用されています。

あとは、写真でご紹介いたします。

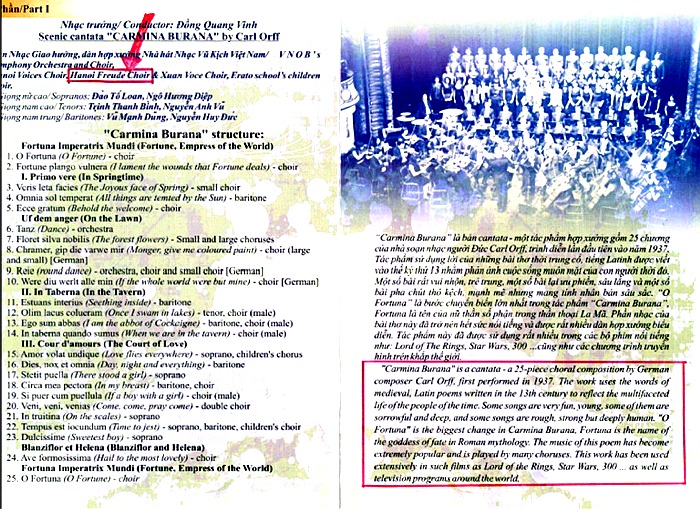

<プログラム>

左上の「ハノイ・フロイデ・クワイアー」というのが、ここハノイでの日本人合唱団です。 右下にカルミナ・ブラーナの解説文が書かれています。

<ステージから客席を見る>

開演前のステージ練習時に、ステージから客席を見たものです。皆様も、一回唄ってみたくなりませんか。とても歌いやすいホールですよ。

<ステージ全景>

混声合唱、少年合唱、ソプラノ・テノール・バリトンのソリスト、オーケストラという大規模な編成がステージに乗ります。

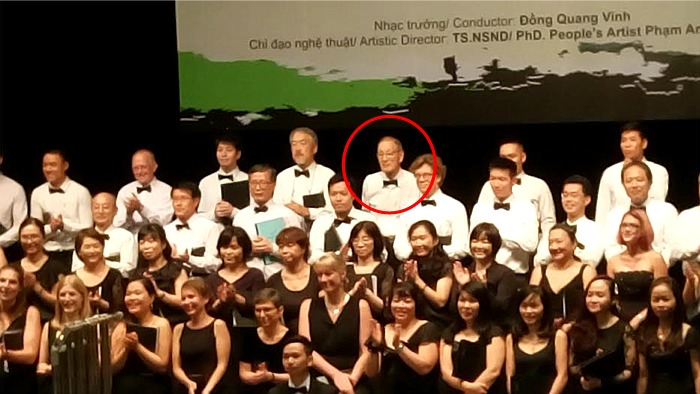

<演奏終了後のステージ>

歌い終わって疲労困憊。ほっとして、少年少女合唱団に拍手をしているところです。

<ステージ終了後、入り口の大階段で一曲> アヴェ・マリア

(2017/6/12)

|